トランス・コイルにおける電線(マグネット・ワイヤ)とは?

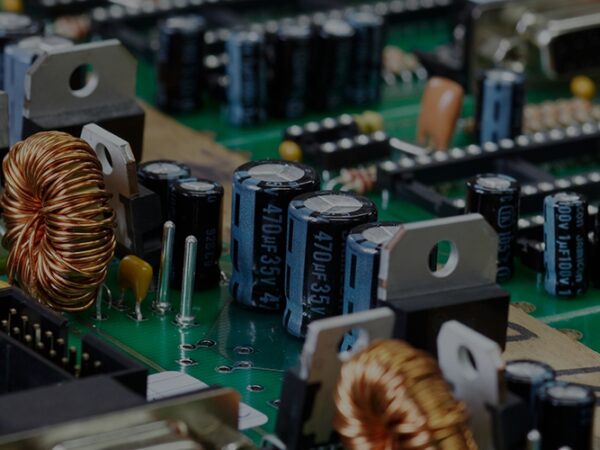

スイッチング電源におけるコイルやトランスは、電力変換やエネルギー伝達において非常に重要な役割を担う部品の一つです。これらの部品の主要な構成要素の一つが、巻き線として使用される電線は、一般的にマグネット・ワイヤと呼ばれるものです。

マグネット・ワイヤは、単なる配線用の電線とは異なり、トランスやコイルの設計においてその特性や性能・信頼性を大きく左右します。

マグネット・ワイヤとは?

マグネット・ワイヤは、コイルやトランスの磁気回路(コア)に巻き付けられ、電流を流すことで磁束を発生させたり、磁束の変化によって電圧を誘起させたりするために使われます。スイッチング電源では、この電線を介してエネルギーを一時的に蓄積・放出し、電気的に絶縁された状態でエネルギーを伝達したりします。

コイルに電圧を印加すると電流が流れようとしますが、この流れにくさを示すのがインダクタンスです。マグネット・ワイヤを巻くことでこのインダクタンスが得られます。トランスでは、一次側の巻き線に流れる電流によって発生した磁束がコアを通じて二次側の巻き線に伝わり、電圧を発生させ、電気エネルギーが変換・伝達されます。

マグネット・ワイヤの種類

用途や要求される特性に応じて、いくつかの種類のマグネット・ワイヤが使い分けられています。主な種類には以下のものがあります。

種類①:エナメル線

最も一般的に使われている物で、銅の単線にエナメル系の皮膜で絶縁が施されています。JISによる耐熱クラス分けがあり、使用できる最高温度が絶縁材の種類によって決まります。例えば、UEWと呼ばれる種類は耐熱クラスE種で、最高使用温度は120℃と規定されています。皮膜の厚さにも分類(0種~3種)があり、一般的には2種が多く使われますが、より多く巻く場合は3種が使われることもあります。

種類②:リッツ線

高周波電流を扱うコイルやトランスで使用される特殊な電線です。これは、細い電線を複数本束ねて撚り合わせたものです。高周波電流は電線の表面近くに集中して流れる(表皮効果)ため、線径が太いと損失が大きくなります。リッツ線は細い線を束ねることでこの表皮効果による損失を低減するのに有効です。ただし、多数の細線を束ねているため、端末処理(はんだ付けなど)が容易ではないという欠点があります。

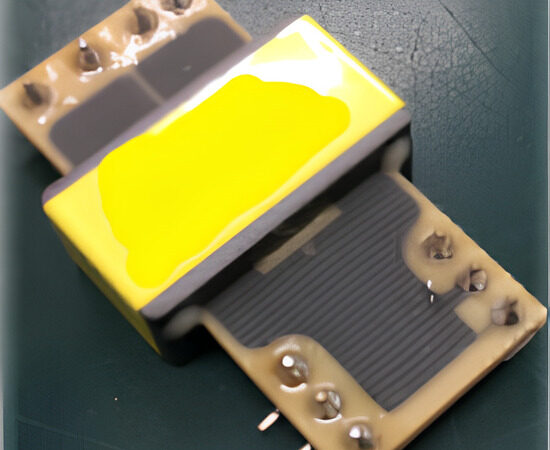

種類④:3層絶縁電線(TEX線など)

高電圧用途で絶縁を強化したい場合に使用されます。この電線は、線自体が3層の絶縁皮膜で覆われているため、通常巻き線間に必要となる層間紙やバリア・テープが不要になります。これにより絶縁性能を確保しつつ、より多くの巻き数を巻いたり、より太い電線を選択したりすることが可能になります。通常のエナメル線と比較すると、同じ銅線径でも外形は太くなります。リッツ線タイプのものも用意されています。

種類⑤:銅板 / 平角線

5-60A以上の大電流を流すような用途では、銅板や平角線が巻き線として使用されることがあります。銅板はコアの巻き枠に対して断面積の占積率を高く取れるため、大電流用途に有利です。通常は数ターン程度の巻き数に適しています。銅板の場合、表面の絶縁被膜塗布が容易でないため絶縁構造に注意が必要ですが、断面が平角型でエナメル皮膜などで絶縁された平角線も存在します。

マグネット・ワイヤ選定時の考慮事項

マグネット・ワイヤを選定する際には、以下の点を考慮する必要があります。

考慮事項①:使用条件

動作温度や電源電圧、絶縁材料の種類、汚損度などの使用条件により、必要な絶縁距離や耐熱性が決まります。これに基づいて耐熱クラスや絶縁材の種類、皮膜厚さを選択します。

考慮事項②:流れる電流の大きさ

流れる電流が大きいほど、直流抵抗値による電力損失(銅損)を低減するために、断面積の大きな(太い)電線が必要になります。

考慮事項③:周波数

高周波でスイッチングを行う場合、表皮効果による電線の損失が増加します。この影響を抑えるためには、リッツ線の使用を検討する必要があります。スイッチング電源の小型化には周波数を上げるのが有効ですが、これに伴い銅線の選定も重要になります。

考慮事項④:高電圧用途

高電圧を扱う箇所では、絶縁性能を十分に確保するために、3層絶縁電線などの絶縁が強化された電線を使用する必要があります。

考慮事項⑤:巻き線作業性と占積率

あまりに太い電線は巻きにくく、巻き太りの原因となることがあります。平角線は占積率が高く、巻き線を密に配置するのに適しています。並列巻き(バイファイラ巻き、トリファイラ巻きなど)は、細い線を束ねて太い線のように扱う方法で、巻きやすさを確保しつつ大電流に対応できます。

考慮事項⑥:コスト

銅線の種類や太さ、加工(リッツ線や3層絶縁)によってコストは変動します。要求される性能とのコストのバランスを考慮する必要があります。

マグネット・ワイヤ使用時の注意点

コイルやトランスの製造および使用においては、マグネット・ワイヤに関して以下の点に注意が必要です。

注意点①:電力損失と温度上昇

マグネット・ワイヤには直流抵抗値(RDc)があり、電流が流れると電力損失(銅損:I^2RDc)が発生し、温度が上昇します。特に大電流を流す場合や、コアのギャップ周辺に漏れ磁束が発生し、巻き線に渦電流が生じる場合は、温度上昇が問題となります。トランスの温度上昇は信頼性に大きく関わるため、適切に抑える必要があります。

注意点②:絶縁の確保

コイルやトランスは安全規格で最重要部品に指定されており、特に一次側と二次側間の絶縁は非常に重要です。マグネット・ワイヤ自体の絶縁皮膜に加え、層間絶縁テープや外装絶縁テープ、バリア・テープなどを用いて必要な絶縁距離や絶縁耐圧を確保する必要があります。端末部分の絶縁処理も重要です。

注意点③:巻き方の精度

コイルやトランスの性能は巻き方一つで変化してしまう厄介な部品です。特にボビンを使用して巻く場合、きれいに巻かないとコイルが膨れてしまい(巻き太り)、後でコアが挿入できなくなることがあります。整列巻きを心がけることが重要です。

注意点④:端末処理

マグネット・ワイヤの端をボビンのピンにしっかりと絡げて固定することは、巻き始めや巻き終わりがほどけないようにするために重要です。リッツ線の場合は、複数の細線のはんだ付けが必要で端末処理が容易ではありません。

注意点⑤:磁気飽和への影響

細い巻き線で大電流を流そうとすると、直流抵抗値が高くなり、銅損が増えてしまいます。これは直接的な銅線の問題です。

コアの磁気飽和を抑えるためにコアにギャップ(空隙)を設けることで実現できます。ギャップを設けると、同じ巻き数でもインダクタンス値は低下します。そのため、ギャップを設けて磁気飽和を防ぐ設計を選択した場合、所望のインダクタンス値を得るためには、巻き数を増やす必要が生じることになります。結果的に巻き数を増やすことが必要となりコイル(電線)が増えてコイルが大型化するという影響も間接的に発生します。

これらの点を総合的に考慮し、適切なマグネット・ワイヤを選択し、精密に巻くことが、高性能で信頼性の高いスイッチング電源を実現するために不可欠です。

関連する豆知識

-

当社の生産体制、協力企業の紹介(スマートコイル/Smart coil/東莞市鴻技電子有限公司)

トランスやコイルの製造において、「安定した品質」「設計対応力」「供給体制」などは非常に重要な指標となります。 本記事では、当社がどのような生産体制のもとでコイル設計・コイル製造・トランス製造に取り組ん... -

零相変流器(ZCT)の原理から特徴について紹介

零相変流器(ZCT)は地絡電流を検出するために用いられる変流器です。今回は零相変流器(ZCT)の原理から特徴についてご紹介します。 零相変流器(ZCT)とは 零相変流器(ZCT)とは、電路を流れる電流... -

【ノイズ対策に有効】コモンモードチョークコイルの動作原理から設計ポイント

コモンモードチョークコイルは通常の信号電流とノイズ電流に対して異なる効果を発揮し、ノイズのみを効果的に除去できる特性を持ちます。本記事では、コモンモードチョークコイルの動作原理から設計ポイントについて... -

絶縁トランス(スイッチングトランス)の概要と特徴について

絶縁トランスは、一部が電気的に絶縁されているトランスで、安全性やノイズ除去など多くの特徴、メリットがあります。本記事では、絶縁トランスの概要から特徴についてご紹介いたします。 絶縁トランスの概要 絶縁... -

トランスのノイズ対策のポイント

スイッチング電源におけるノイズ対策は機器の性能維持や誤作動防止などのために、設計段階から考慮すべき点です。本記事では、スイッチング電源におけるトランスに焦点を当て、ノイズ対策のポイントについてご紹介し... -

基板型プレーナートランスとは?特徴や強み、巻線トランスとの違いについてもご紹介

近年、電子機器のさらなる小型化・高性能化に伴い、電源回路に用いるトランスの構造にも小型化が求められています。そうしたニーズに応えるのが「基板型プレーナートランス」です。従来の磁性体と銅線による巻線構造...

一覧はこちら