高難度!カスタム電源の不具合解析事例をご紹介!

当記事では、電源開発・設計ソリューションを運営するペック株式会社が対応したカスタム電源の不具合解析の具体的な事例をご紹介します。不具合解析をご検討中の方は、是非ご参考ください。

不具合症状

とあるメーカーで使用の本体分離型の電源ユニットにおいて設置工事後、数日間で本体がダウンしてしまいました。調査したところ、本体を切り離した電源ユニットの出力電圧を測定した結果、本来DC15.5V出力がDC26V程度まで上がっていたことを確認しました。

但し、電源OFF-ON(入力再投入)にて症状は、治まり本来のDC15.5Vに戻っていました。本体側破損においては、電源ユニットの出力電圧がDC26V程度まで上がったことにより、本体側内部回路を破損させてました。

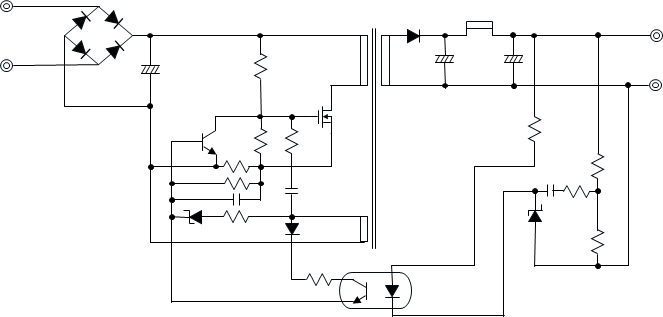

回路方式

問題の電源ユニットは、RCC(リンギングチョークコンバーター)方式で、LCRのバランスのみで動作を行う電源方式でした。具体的な回路図は下記の通りです。

不具合調査内容

(1) 発生状況(情報)確認

①不具合発生数は、1万台に1台程度の発生率。

②発生時期は、一年を通して偏りは、なく平均的に発生。

③地域差もほぼないが、一部の工事業者で、複数台発生してるケースもある。(発生率から見ると偏っている?)

④不具合発生時又は、不具合発生前に雷等がその近辺で発生していなかったかを確認したが、そのケースはない。

(2) 製品破損状況の確認

破損に至った時の電源ユニットの状態が、DC15.5V出力がDC26V程度まで上がっていた情報より、異常時電源ユニットは、制御を外れノーコン状態(ノーコントロール状態)に陥っていたと推測される。但し、入力のOFF-ONの再投入で正常値に戻り、その後、不具合症状であるノーコン状態には、ならない。返却後の電源ユニットを使用した再現実験においても、不具合症状の再現できず。

(3) 状況(情報)整理

①発生率は、0.01%以下で、不具合を発症した電源ユニットにおいても入力再投入後、正常動作に戻り、再現性がない。

②発生状況においては、発生時期(夏場、冬場等)及び、発生場所(地域性)も関係ないと思われるが、一部の工事業者での発生部分では、引き続き情報収集を行う。

③不具合品が、あるLotにまとまっていないかを確認。

④雷等の情報も結果分からない状況であり、工業地域に隣接している住宅地等では、インパルスノイズ的な外部過電圧や、瞬時停電の可能性もあるため、検証の中で確認を行う。

⑤症状が確認されている出力がDC26V程度まで上がる条件(モード)が、電源動作内にあるかを確認する必要あり。

(4) ノーコン状態に至る要因 (内的要因)

①フィードバック回路部の部品等がイモ半田によりオープン等に至っている。

②プリント基板のパターン断線。

③定数間違い

④部品破損

⑤フォトカプラのCTR値不足。

⑥異常発振による出力電圧上昇

⑦急激な負荷変動や入力変動

【確認】

①②について、この状態の場合、不具合の再現性が高く、再現性の低い本不具合と相反している状態である。実際にハンダ付け状態の確認、パターン断線の確認、再ハンダによる確認など行ったが、問題なかった。

③については、Lot不良の可能性が大、その場合、不具合発生数量がこの程度内には、収まらないと考えられる。また、念の為に修理痕跡(部品の付け替え痕)が無いか確認を行ったが、問題なし。

④については、不具合の再現性が高く、再現性の低い本不具合と相反している状態である。

⑤については、温度環境により特性変化の中で発生する現象であり、環境温度を変えて確認を行ったが、不具合症状は、発生せず。フォトカプラ周辺の回路定数からも電流が不足する状態にない事を確認。

⑥⑦の不具合品において、入力/出力条件を変化させ異常発振モードが、無い事を確認。

(5) 外的要因

①雷サージ/インパルスノイズ等の入力過電圧による不具合。

②瞬時停電による電源再起動時のタイミングによる不具合。

【確認】

①については、電源回路内に入力過電圧に対する保護回路が内蔵されており、評価時にあらゆる過電圧試験を実施。その時に異常を発した事は、無い事や破壊試験まで行った場合においては、電源が破損等に至り、現不具合症状の状態は、再現出来ないことより、これらが要因とは、考え難い。

②については、IC制御による電源回路において瞬時停電のタイミングによりIC制御が外れラッチ停止や場合によっては、スイッチ素子の破損などに至るケースを他の電源で確認している事もあり入念にチェックを実施。但し、今回の回路方式が、RCC方式で、LCRのバランス回路であり、ICのような不定値状態が皆無に近く、不具合症状の状態までの再現は、結果確認できなかった。

(6) 電源ユニットにおいて出力が制御を外れるモードがないかチェック

電源回路において一番不安定動作である入力の急激な変化、出力の急激な変化、電源起動時など出力等が変化する部分では、動作の急激な変化の中で出力が不安定になり、出力電圧が変動する事は、一般的に知られています。

その部分において、不具合事例である出力がDC26V程度まで上がるモードがないかを次に確認します。入力の急激な変化や負荷の急激な変化などは、先の要因確認部分で確認が済んでいることから、電源起動時/停止時において問題ないかを確認。

ここでの確認方法は、入力をゆっくりと上げたり、下げたりして電源回路の発振開始時や停止直前においての異常動作の確認を実施。

【確認】

結果、電源起動時入力AC12V程度で発振開始。この時、電源出力がDC26V以上出力されている事を確認。入力電圧がAC14Vまであがると出力電圧は、正常値であるDC15.5Vで安定。この逆の動作である電源停止時について確認を行ったが、負荷がある場合は、電源出力がDC26V以上上がること無く、動作停止となる。無負荷の場合、起動時同様AC14V~AC12Vの間で電源出力がDC26V以上出力されることを確認。

不具合調査結果

結果的に、不具合発生製品に数台にて確認等を行ってきたが、不具合の再現は、できなかった。しかし、不具合と同様の制御が外れるモードの存在は、確認できた。このモードにおいては、電源ユニットの特性であり、個別の問題やLotの依存とは、関係ない。

但し、出力電圧が制御を外れ出力電圧がDC26V以上になるモードは見つかったが、入力のAC100V前後では、そのようなモードは発生しない。また、本体製品と接続を行なう事で負荷電流が流れる事により電圧は、正常値に向うため、可能性としてはAC12V~14V時の無負荷状態でなければ、電源制御が外れないものと思われる。

このような事から、ある特殊な条件下で不具合モードが発生し、製品本体を破壊後に気付く結果になっている。電源ユニットの特性から、全製品が対象にも関わらず、発生率が低い点は、その特殊な条件下のみである事が理由では、ないかと考える。

また、これら調査を実施している間に情報として、発生箇所において新築ビル工事現場での設置工事など運用前のビル内での設置工事内で起きているとの情報もあり、結果その時に特殊な条件下が発生しているのでないかと結論付ける。

(※この事も不具合発生率を下げている要因と思われる。)

依頼先への報告結果

調査結果を報告。不具合の再現は、完全にはできなかったが、不具合症状と同じ出力電圧が制御を外れ出力電圧がDC26V以上になるモードは、確認できたため、実際に依頼先での再現実験を行い確認を行う。

出力制御を外れ、出力電圧がDC26V以上になるモードは、調査の結果、入力AC12V~14V時のみしか無いことから、この部分で完全に出力制御を行えるようにするか、もしくは、この範囲内では、電源ユニットの動作を止めておき、入力電圧がもう少し高い電圧値で電源を起動させる事により、制御を外れる部分をなくす方向で対策を考える事となった。

特殊な条件下での発生において、電源ユニットの動作において、出力制御を外れ、出力電圧がDC26V以上になるモードをなくす事で、そのようなモードに入っても結果、動作モードが存在しないため、解消されるとの推測からの対策を行う事になった。

【対策】

電源ユニットの回路を確認したところ、回路図の赤色の抵抗スイッチ素子のゲート/ソース間の抵抗が着いていない事が判明。起動時の動作としては、その上の青色の起動抵抗よりゲートに電圧が加わり、スイッチ素子がON状態に入り、その後は、トランス補助巻線より電圧が供給され動作としては、維持されます。

今回の問題では、基本動作開始時には、フィードバック動作に移行するまでは、電源回路としては、フルパワー(過電流が働きながら)で立ち上がるのですが、今回の問題では、入力の低圧時の動作において、補助巻線からの発生電圧も低いため過電流保護の回路部も電流不足により緑色の制御用トランジスタをONするだけの電流が流れず、出力電圧が上昇していました。

本来であれば、出力電圧が設定値を超えれば、フィトカプラよりフィードバックがかかるのですが、補助巻線からの発生電圧が低いためフィトカプラのトランジスタ(オレンジ色)に電流が流れず、制御用トランジスタをONする事ができず結果、ノーコン状態に陥っていました。

対策として、赤のゲート/ソース間の抵抗と青の起動抵抗とでスィッチ素子のゲート電圧を分圧して、ある程度入力電圧が上がった所で、ゲートしきい値電圧を超えるように設定し、起動開始電圧をコントロールする事としました。

対策としては、問題の入力AC12V~14V時には、赤色の抵抗の両端電圧が、ゲートしきい値電圧を超えなければ、スイッチ素子は、ON状態になりませんので、ノーコン状態部分を回避できます。

青色の起動抵抗と赤色の抵抗の分圧でAC50V程度入った時にスイッチ素子のゲートしきい値電圧を超えるように抵抗値を設定し抵抗を追加。

結果、電源ユニットは、AC46V程度で起動し、同時に制御がかかり、出力電圧をDC15.5V で安定化されるのを確認。対策としては、抵抗一点の追加となりました。電源ユニットの再評価においてもこの抵抗による影響は、ほぼ無いため一通りの再評価も避けられ対策実施までの時間短縮も行えた次第です。

※但し、常温で変更前後の一般特性評価は、依頼先の方で実施しています。

他の対策方法について

回路定数を変更しての対策方法もありますが、入力範囲外での動作のため、そこを調整することで、本来の電源仕様内での動作において、効率が下がったり、LCRのバランス回路である事から、過電流保護の垂下特性の変化などからの起動不良などが懸念され、変更後の評価量が増えたりと早急に対応を行いたいのに時間を費やす必要が発生します。

LCRのバランス回路のため、制御に関する部分の電流値等が変化することで全体的な動作を確認する必要がでてきます。また、温度変化においてもLCRの温度変化による特性変化も気にする必要があることから評価をやり直す必要が発生します。

今回の問題においては、赤色のゲート/ソース間の抵抗が挿入されていなかったため、その抵抗を追加すること及び、その抵抗追加で特性変化に与える影響度がほぼ無い部分であったため、短時間での対応が可能となりました。

しかし、仮にその抵抗が既に挿入されており、今回の不具合に至っていた場合は、抵抗値の見直しを第一として、それでも改善できない場合、先程説明を行った回路定数の見直しをするほか手は、ありません。

不具合対応について

本来であれば、不具合原因の特定や不具合が発生する条件など全てが解明した上での対策がベストです。しかし、再現性が低く(実際に再現できない)、しかし年間にある一定数の不具合が発生するとの問題の時、その原因特定に気を取られ不良を垂れ流している状況である事を理解する必要があります。

再現は、できないが、今回紹介した事例のとおり、不具合同様の症状等がある、動作モードがある場合は、予防策として手を打つ事も有効策となります。何も手を打たなければ、改善は、されません。

今回の対策の結果については、変更後の不具合率の推移を見るほかなく、結果が見えるまでは時間が掛かりますが、何も手を打たない方が大問題と考えます。依頼をしてきた会社さんも一年近く色々調査を行ってきたが、原因や発生条件の特定までにも至っていませんでした。

弊社が、対応した結果においても、原因や発生条件の特定までにも至っていません。しかし、条件等は異なるが、不具合同様の症状等の確認から、予防策としての対策実施と、何もしないまま製品を流すより、可能性があるのであれば、その部分の対策を行い様子を見るのも一つと言うことで対策実施して、不具合の推移を見ているところです。

関連する豆知識

-

防水・防塵(IP規格)に対応した電源筐体設計

屋外設備や産業用ロボット、工作機械など過酷な環境下で使用される電子機器において、電源ユニットの信頼性を担保する「防水・防塵設計」は極めて重要です。IP規格への適合は、単に水の浸入を防ぐだけでなく、製品... -

カスタム電源開発・設計における冷却方式の選定ポイント

カスタム電源の仕様検討において、「静かな自然空冷にしたい」「小型化のためにファンを付けたい」といったご要望は頻繁に挙がります。しかし、その選択は単なる「好み」や「機能の有無」だけで決めてよいものではあ... -

カスタム電源におけるフェイルセーフを実現する保護回路の動作特性

カスタム電源の設計では、効率・コスト・サイズといった基本仕様と並び、フェイルセーフ設計は欠かせない要素です。特に産業機器、通信機器、医療機器など、突然な停止や誤動作が重大な影響を及ぼすシステムでは、異... -

カスタム電源の小型化を実現する設計ポイント

電子機器の高性能化に伴い、スイッチング電源の小型化の必要性が高まっています。本記事では、スイッチング動作の高周波化や部品選定などといったスイッチング電源を小型化するためのポイントについてご紹介します。... -

セミカスタム電源を活用すべきケースとは?

製品開発において、電源は重要な基幹部品です。しかし、開発現場では「標準電源では要求仕様を満たせないが、フルカスタムで新規開発するほど複雑な要件ではない」という状況に直面することがあります。このような状... -

短納期で実現するカスタム電源開発の手法

製品性能を最大限に引き出すには、仕様に合ったカスタム電源が欠かせません。しかし「カスタム」と聞くと、長い開発期間や高額なコストを思い浮かべてしまう方も多いのではないでしょうか。特に市場投入までのスピー...

一覧はこちら