フライバック方式の概略動作と特性

当記事では、絶縁タイプの回路方式:フライバック方式の概略動作と特性について解説します。

フライバック方式の回路動作

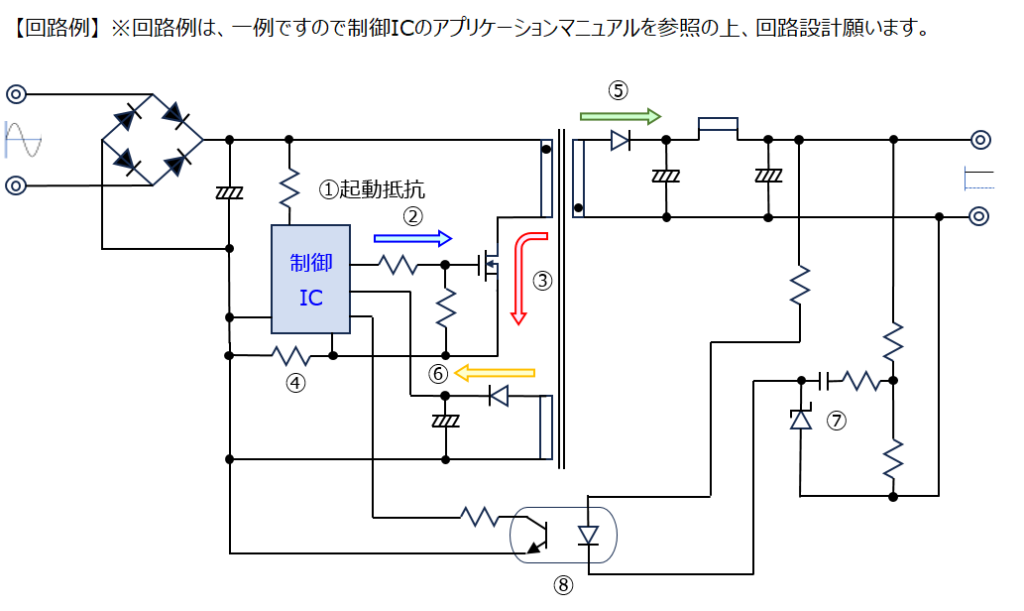

フライバック方式においては、先にも記載したとおり制御用ICを用いる他励式が一般的となります。

入力投入時、①起動抵抗※1を通じてICに電圧が印加され起動電圧を超えると制御用ICが起動し、スイッチング素子であるFETのゲートにIC出力より信号が出力されます。②

※1:昨今のICでは、IC内に起動回路を内蔵しているものもあり、起動抵抗が不要のICもあります。

ゲート信号を受けてFETは、ON状態に入り、③のようにトランスに電流が流れだします。

起動時は、出力電圧が徐々に上がるため、シャントレギュレータ⑦で設定されている電圧(出力電圧)までは、電圧制御でなく、電力制御となるためFETに流れる電流を④の過電流検出抵抗(制御ICによっては、カレントトランス方式などもありアプリケーションノートを参照して下さい。)により、過電流が検出されるまでIC出力より信号が出力されます。②

過電流が検出されるとIC出力②は、OFFしFETもOFFします。ON時にトランスコアに溜まった磁束エネルギーが、FETがOFFと同時に⑤の2次側ダイオードを通じて2次側に電力として供給されます。その時、同時にトランスサブ巻線(Vcc巻線)にも電圧⑥が発生し、ICの動作を維持できるようにVcc電圧に

供給することになり、ICでの制御を維持します。

その後、トランスコアに溜まった磁束エネルギーが2次側に完全に放出されます。ICの制御により再びICの出力より信号が出力されFETがONする動作を繰り返えすことで出力電圧が上昇し、シャントレギュレータ⑦で設定されている電圧に達すると、フォトカプラ⑧を通じて1次側にフィードバック信号を送り、制御用ICにて通常動作に移行します。

トランス設計において、ICにより発振周波数が固定の物や外部定数によって固定のものもあるため、ICのアプリケーションマニュアルを確認する必要があります。発振周波数が固定の物については、その周波数よりトランスの発振周波数を高く設定して、不連続モードでの動作になるようにトランスを設計します。

その理由としては、連続モード動作に比べ不連続モードの方が、ノイズが小さくなるためです。また、最近のフライバック制御用ICでは、発振周波数等は、任意に決めるものが多くなってきていますが、無闇に発振周波数を上げるのは、得策ではありません。発振周波数としては、50KHz~100KHz程度が望ましく、上げても150KHzで抑えるのが良いと考えています。

※発振周波数を上げるとトランスが小型化できますが、トランスやスイッチング素子での損失等が増える事から効率面が悪い方向に動く結果になります。

フライバック方式による参考値ですが、トランスコア形状からの電源容量は、次の表を目安として選択します。但し、コア形状は、一般的な物であり、低背型等のコア形状もありますのでアプリケーションに合うコアを選択します。他のコア形状に関しては、設計を行なう電源容量より、使用予定のコアシリーズ/サイズから、コアの有効断面積を比較して、コアサイズの目安を付けると良いと考えます。

フライバック方式の注意事項

昨今のフライバック方式で使用します制御用ICは、待機電力対応の物が多くあります。軽負荷時に制御を間欠発振モードに移行させ待機電力の軽減を図っているため、その時の間欠周波数とかの確認は、必要であり、その間欠発振の間隔が、20KHz以下になった場合も、連続発振よりはましですが、モスキー

トーンの問題が発生する場合がありますので、注意が必要です。

カスタム電源の開発・設計のことなら、電源開発・設計ソリューションにお任せください!

いかがでしたでしょうか。今回は、フライバック方式の概略動作と特性をご紹介しました。電源開発・設計ソリューションを運営するペックでは、小ロットからカスタム電源の開発・設計を承っております。さらには、開発・設計のみならず、製造・評価まで一貫対応しており、これまで幅広いお客様のご要望を実現してまいりました。カスタム電源開発・設計に関するご依頼がございましたら、お気軽にご相談ください。

関連する豆知識

-

防水・防塵(IP規格)に対応した電源筐体設計

屋外設備や産業用ロボット、工作機械など過酷な環境下で使用される電子機器において、電源ユニットの信頼性を担保する「防水・防塵設計」は極めて重要です。IP規格への適合は、単に水の浸入を防ぐだけでなく、製品... -

カスタム電源開発・設計における冷却方式の選定ポイント

カスタム電源の仕様検討において、「静かな自然空冷にしたい」「小型化のためにファンを付けたい」といったご要望は頻繁に挙がります。しかし、その選択は単なる「好み」や「機能の有無」だけで決めてよいものではあ... -

カスタム電源におけるフェイルセーフを実現する保護回路の動作特性

カスタム電源の設計では、効率・コスト・サイズといった基本仕様と並び、フェイルセーフ設計は欠かせない要素です。特に産業機器、通信機器、医療機器など、突然な停止や誤動作が重大な影響を及ぼすシステムでは、異... -

カスタム電源の小型化を実現する設計ポイント

電子機器の高性能化に伴い、スイッチング電源の小型化の必要性が高まっています。本記事では、スイッチング動作の高周波化や部品選定などといったスイッチング電源を小型化するためのポイントについてご紹介します。... -

セミカスタム電源を活用すべきケースとは?

製品開発において、電源は重要な基幹部品です。しかし、開発現場では「標準電源では要求仕様を満たせないが、フルカスタムで新規開発するほど複雑な要件ではない」という状況に直面することがあります。このような状... -

高難度!カスタム電源の不具合解析事例をご紹介!

当記事では、電源開発・設計ソリューションを運営するペック株式会社が対応したカスタム電源の不具合解析の具体的な事例をご紹介します。不具合解析をご検討中の方は、是非ご参考ください。 不具合症状 とあるメー...

一覧はこちら