LLC共振回路(ハーフブリッジ)方式の概略動作と特性

当記事では、絶縁タイプの回路方式:LLC共振回路(ハーフブリッジ)方式の概略動作と特性の概略動作と特性について解説します。

LLC共振回路(ハーフブリッジ)方式の概略動作と特性の回路動作

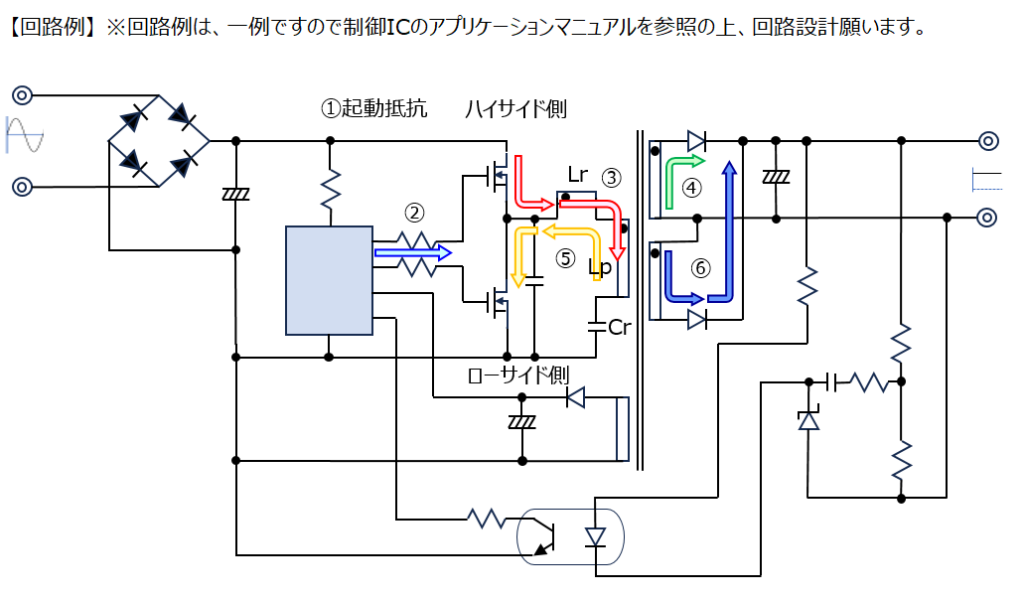

LLCの名称はコイル2個(Lp、Lr)と、コンデンサ1個(Cr)の回路構成から言われています。このLとCを用いた電流共振現象により、ノイズの少ないソフトスイッチングを実現しています。

LLCに用いるトランスについてですが、回路図をみるとトランスの他に、Lrとコイルが必要にみえますが、トランスの一次巻線、二次巻線を分離して巻く構造のトランスの場合、リーケージインダクタンスが大きくなるので、一個のトランスでLrも含めた状態になります。従来のトランス構造(一次巻線と二次巻線が一緒に巻かれている構造)の場合、リーケージインダクタンスは、非常に小さいため、トランスとは別にリーケージインダクタ(Lr)を設ける必要があります。

LLC共振回路方式もIC制御のため、入力投入時の起動については、他のIC制御の回路方式同様に、①起動抵抗を通じてICに電圧が印加され、起動電圧を超えると制御用ICが起動し、スイッチング素子であるFETのゲートにIC出力よりハイサイド側のFETのゲートに信号が出力されます。②ゲート信号を受けてハイサイド側のFETは、ON状態に入ります。この時ローサイド側のFETは、OFF状態のため、③のようにトランスに電流が流れだします。FETがONすることで電流が流れ出し、トランスを経由してCrを充電します。

その後、ハイサイド側のFETは、OFF状態となり電流が遮断されますが、Lrにより電流の流れを維持しようとするので、ローサイド側のFETのボディダイオード経由で逆電流が流れます。(※この時、ハイサイド側/ローサイド側の両FET共、OFF状態の間の動作となります。) この共振動作により電圧が緩やかに変化し、電流も位相の遅れなどにより、ターンオフ時の損失を小さくできます。

その後、ローサイド側のFETのゲートに信号が出力され②、ローサイド側のFETがON状態に入ります。ローサイド側のFETがONになるとCrに充電された電化をLr経由で引き抜かれます。Ⅴローサイド側のFETがONからOFFに移行時、共振動作によりスイッチング損失を小さくできます。

トランス二次側においては、ハイサイド側のFETがON状態③の時、④の経路で2次側ダイオードを通じて2次側に電力が供給されます。ローサイド側のFETがON状態⑤の時、⑥の経路で2次側ダイオードを通じて2次側に電力が供給されます。結果全波整流され、出力コンデンサで平滑化され、負荷に安定した電力を供給します。

出力電圧安定後は、他の方式同様にシャントレギュレータで設定されている電圧(出力電圧)を一次側にフィードバックをかけ制御ICで結果コントロールして安定動作を維持します。

LLC共振回路(ハーフブリッジ)方式のメリット

LLC共振回路方式のメリットは、上記で説明した電流共振動作により、ターンオン損失がゼロ、ターンオフ損失も小さいことから、先に説明した回路方式と比べ、高効率を実現できる所にあります。(※スイッチング素子であるFETなどを低損失化により放熱器など小型にできる要素があります。)

また、従来のハードスイッチング方式に対しソフトスイッチング方式であるため、スイッチングノイズも小さくできることで電源から発生するノイズも必然的に小さくなるため、EMI特性も良い方向にあります。

LLC共振回路(ハーフブリッジ)方式のデメリット

但し、良い事ばかりでなくデメリットとしては、出力電流(負荷電流)の変化と共に発振周波数が変化することです。出力電流の変化においては、ONDuty幅を変化させたり、発振周波数とONDuty幅を変化させて制御しており、LLC共振回路方式に比べ発振周波数の変化は、限定的です。

それに対しLLC共振回路方式では、共振現象を利用しているため、ONDutyは、50%固定となり、結果出力電流が変化した場合、発振周波数を変化させる必要が生じます。(※ICでそのように制御されます。)

つまり、出力電流が増えれば、周波数を低くしてON時間を増やし、出力電流が減れば、周波数を高くしてON時間を短くします。この事から出力電流(負荷電流)が急激に繰り返し変化する製品には、特性上向いていません。また、定常状態は変化がなく、何かしらの時のみ出力電流(負荷電流)が急激に変化する製品においては、その変化時のモードを念入りに評価/解析を行なうことが、重要と考えます。

また、出力電流(負荷電流)の変化だけでなく、入力電圧の変化にも共振動作の安定性から非常に弱く入力電圧も常に一定がのぞまれますので、通常の製品設計においては、LLC共振コンバータのみの構成はありません。多くの製品は、LLC共振コンバータの前段に力率改善回路(PFC回路)により、電圧を一定にしたものをLLC共振コンバータ方式の入力とした構成として、入力電圧範囲の影響をなくして使用しています。

カスタム電源の開発・設計のことなら、電源開発・設計ソリューションにお任せください!

いかがでしたでしょうか。今回は、LLC共振回路(ハーフブリッジ)方式の概略動作と特性をご紹介しました。電源開発・設計ソリューションを運営するペックでは、小ロットからカスタム電源の開発・設計を承っております。さらには、開発・設計のみならず、製造・評価まで一貫対応しており、これまで幅広いお客様のご要望を実現してまいりました。カスタム電源開発・設計に関するご依頼がございましたら、お気軽にご相談ください。

関連する豆知識

-

防水・防塵(IP規格)に対応した電源筐体設計

屋外設備や産業用ロボット、工作機械など過酷な環境下で使用される電子機器において、電源ユニットの信頼性を担保する「防水・防塵設計」は極めて重要です。IP規格への適合は、単に水の浸入を防ぐだけでなく、製品... -

カスタム電源開発・設計における冷却方式の選定ポイント

カスタム電源の仕様検討において、「静かな自然空冷にしたい」「小型化のためにファンを付けたい」といったご要望は頻繁に挙がります。しかし、その選択は単なる「好み」や「機能の有無」だけで決めてよいものではあ... -

カスタム電源におけるフェイルセーフを実現する保護回路の動作特性

カスタム電源の設計では、効率・コスト・サイズといった基本仕様と並び、フェイルセーフ設計は欠かせない要素です。特に産業機器、通信機器、医療機器など、突然な停止や誤動作が重大な影響を及ぼすシステムでは、異... -

カスタム電源の小型化を実現する設計ポイント

電子機器の高性能化に伴い、スイッチング電源の小型化の必要性が高まっています。本記事では、スイッチング動作の高周波化や部品選定などといったスイッチング電源を小型化するためのポイントについてご紹介します。... -

セミカスタム電源を活用すべきケースとは?

製品開発において、電源は重要な基幹部品です。しかし、開発現場では「標準電源では要求仕様を満たせないが、フルカスタムで新規開発するほど複雑な要件ではない」という状況に直面することがあります。このような状... -

高難度!カスタム電源の不具合解析事例をご紹介!

当記事では、電源開発・設計ソリューションを運営するペック株式会社が対応したカスタム電源の不具合解析の具体的な事例をご紹介します。不具合解析をご検討中の方は、是非ご参考ください。 不具合症状 とあるメー...

一覧はこちら