昇圧回路(チョッパー)方式における主要部品の選定方法

電源回路の主要部品の選定において重要となる部分では、回路方式が存在致します。

・非絶縁Type:ドロッパー方式/昇圧回路/降圧回路/昇降圧回路/極性反転回路/PFC(力率改善回路)

・絶縁Type :RCC方式/フライバック方式/フォワード方式/LLC共振回路/プッシュプル方式/ハーフブリッジ方式/フルブリッジ方式/etc.

それぞれの回路方式等で電圧波形/電流波形が異なるため、それぞれの回路方式に合わせて主要部品の選定条件が異なります。当記事では、非絶縁Typeの昇圧回路(チョッパー)方式について纏めます。

昇圧回路(チョッパー)とは?

昇圧回路(チョッパー)方式とは、入力した電圧より、高い電圧に変換し出力する回路となります。前述のドロッパー方式とは違い、スイッチング動作により出力を生成しています。

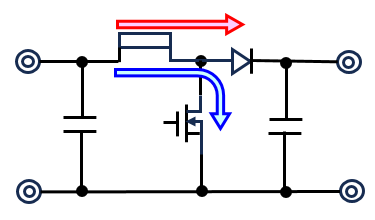

昇圧回路(チョッパー方式)は、スイッチ素子(FETなど)がONしている時に、コイルにエネルギーを貯め、(青い矢印)スイッチ素子がOFFした時にコイルに貯めていたエネルギーを放出(赤い矢印)する事で、入力電位より高い電圧を生成します。

トランジスタ/FETの選定

耐圧電圧について

昇圧回路のスイッチ素子の耐電圧は、出力電圧とイコールとなる事から、最低でもVdsは、出力電圧以上の物となります。勿論、ディレーティングを取らなければ破損の原因にもなるため、使用率を80%以下とし、算出します。

スイッチ素子耐電圧 ≧ Vout ÷ 80%

昇圧回路の場合スイッチング動作において、ターンOFF時にコイルによる誘導起電力によりサージ電圧が発生します。そのため、このサージ電圧にも耐えれる素子を選定しなければなりません。

また、サージ電圧においては、ノイズの源となるため、スナバ回路等により抑制する場合もあります。但し、スナバ回路等で抑制した場合、熱損に変わるだけなので、効率が下がります。ノイズ等に問題がない場合は、スパイク電圧が発生していても効率面を考え無理に抑制する必要はないと考えます。

この場合スパイク電圧が残りますので先に計算した電圧ディレーティングの余裕度が小さくなる結果になるため、経験則として、昇圧チョッパー回路におけるスパイク電圧は、電圧ディレーティングの20%増しで考える事にします。

結果、スイッチ素子耐電圧 ≧ (Vout ÷ 80%)×120%

あとは、実動作において電圧値(サージ電圧を含め)確認して、スナバ回路等により抑制します。

電流値について

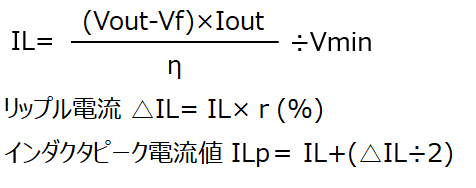

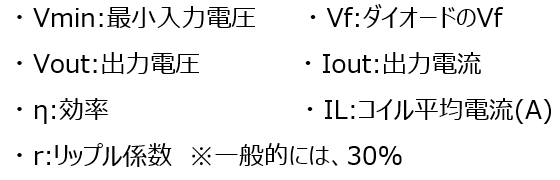

スイッチ素子に流れる電流については、『コイルのピーク電流=スイッチ素子に流れるピーク電流』になる事から、コイルに流れるピーク電流(ILP)を算出します。

上記の計算式でスイッチ素子に流れる電流ピーク値が求まります。※実際の回路動作においては、過電流保護が動作する直前が、一番電流が流れる状態になります。制御用ICのバラツキや検出回路の個々の部品のバラツキなども考慮した場合、過電流保護動作ポイントを定格負荷時の140%程度に設定行い、ディレーティングを考慮した結果、次の計算式となります。

スイッチ素子の耐電流 ≧(ILp×140%)÷ 80%

スイッチング損失について

耐電圧/電流よりスイッチング素子(FETやトランジスタ)を決定するのですが、忘れてはいけないが、スイッチング時の損失になります。FETの場合でしたらオン抵抗(Ron)の値となります。トランジスタであればVceサチュレーション電圧の値となり、スイッチング電流との積にON Duty比を掛けることで、損失が求まります。損失を考慮して選定を行います。ここをメインに考えると、電流値に対しては、非常にマージンが取れる結果になります。

ダイオードの選定

耐圧電圧について

ダイオードにおいては、手前のスイッチ素子がONするとアノード側が0Vまで下がる事から結果的に、カソード側の電圧が出力電圧となるため、出力電圧以上の物となります。スイッチ素子同様にディレーティングとサージ電圧を考慮すると次の計算式となります。

ダイオード耐電圧 ≧ (Vout ÷ 80%)×120%

電流値について

ダイオードにおいては、手前のスイッチ素子がONするとアノード側が0Vまで下がる事から結果的に、カソード側の電圧が出力電圧となるため、出力電圧以上の物となります。スイッチ素子同様にディレーティングとサージ電圧を考慮すると次の計算式となります。

ダイオード耐電圧 ≧ (Vout ÷ 80%)×120%

損失について

ダイオードにおいても損失をできるだけ減らす為に、使用電流付近のVFを考慮して選定を行います。(※VF×ILによる損失は、ON Duty時に発生する損失となります。) VFに関してはカタログの特性グラフより読み取りますが電流値については、求めた電流値で確認します。昨今では、耐圧の高いショットキーダイオードなどもあり、ファーストリカバリーダイオードやローロスダイオードとの使い分けがグレーになってきています。この部分については、Ir(漏れ電流 / 逆電流)についても大きいと損失に繋がるためこの部分を注意して選定を行います。(※Ir(漏れ電流 / 逆電流)については、OFF Duty時の損失となります。)

コイルの選定

インダクタンス値について

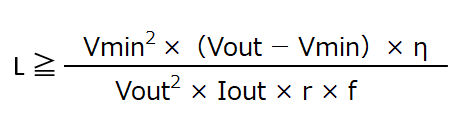

最初に必要となるインダクタンス値を次の計算式より算出します。

電流値について

スイッチ素子の電流を求める際にコイル電流値の算出していますので、その値 ILp を持ってきます。

損失(温度上昇)について

コイルの場合、カタログにインダクタンス値、定格電流の他に、その部品が、40℃温度上昇する時の電流値が記載されています。(※メーカーによって温度上昇値は、変わってくるのでカタログを注意して見て下さい。)定格電流値でコイルを選定するのではなく、その温度上昇時に流せる電流値で選定する事をお勧めします。

カスタム電源の開発・設計のことなら、電源開発・設計ソリューションにお任せください!

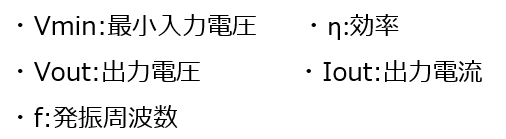

いかがでしたでしょうか。今回は、昇圧回路(チョッパー)方式における主要部品の選定方法をご紹介しました。電源開発・設計ソリューションを運営するペックでは、小ロットからカスタム電源の開発・設計を承っております。さらには、開発・設計のみならず、製造・評価まで一貫対応しており、これまで幅広いお客様のご要望を実現してまいりました。カスタム電源開発・設計に関するご依頼がございましたら、お気軽にご相談ください。

関連する豆知識

-

防水・防塵(IP規格)に対応した電源筐体設計

屋外設備や産業用ロボット、工作機械など過酷な環境下で使用される電子機器において、電源ユニットの信頼性を担保する「防水・防塵設計」は極めて重要です。IP規格への適合は、単に水の浸入を防ぐだけでなく、製品... -

カスタム電源開発・設計における冷却方式の選定ポイント

カスタム電源の仕様検討において、「静かな自然空冷にしたい」「小型化のためにファンを付けたい」といったご要望は頻繁に挙がります。しかし、その選択は単なる「好み」や「機能の有無」だけで決めてよいものではあ... -

カスタム電源におけるフェイルセーフを実現する保護回路の動作特性

カスタム電源の設計では、効率・コスト・サイズといった基本仕様と並び、フェイルセーフ設計は欠かせない要素です。特に産業機器、通信機器、医療機器など、突然な停止や誤動作が重大な影響を及ぼすシステムでは、異... -

カスタム電源の小型化を実現する設計ポイント

電子機器の高性能化に伴い、スイッチング電源の小型化の必要性が高まっています。本記事では、スイッチング動作の高周波化や部品選定などといったスイッチング電源を小型化するためのポイントについてご紹介します。... -

セミカスタム電源を活用すべきケースとは?

製品開発において、電源は重要な基幹部品です。しかし、開発現場では「標準電源では要求仕様を満たせないが、フルカスタムで新規開発するほど複雑な要件ではない」という状況に直面することがあります。このような状... -

高難度!カスタム電源の不具合解析事例をご紹介!

当記事では、電源開発・設計ソリューションを運営するペック株式会社が対応したカスタム電源の不具合解析の具体的な事例をご紹介します。不具合解析をご検討中の方は、是非ご参考ください。 不具合症状 とあるメー...

一覧はこちら